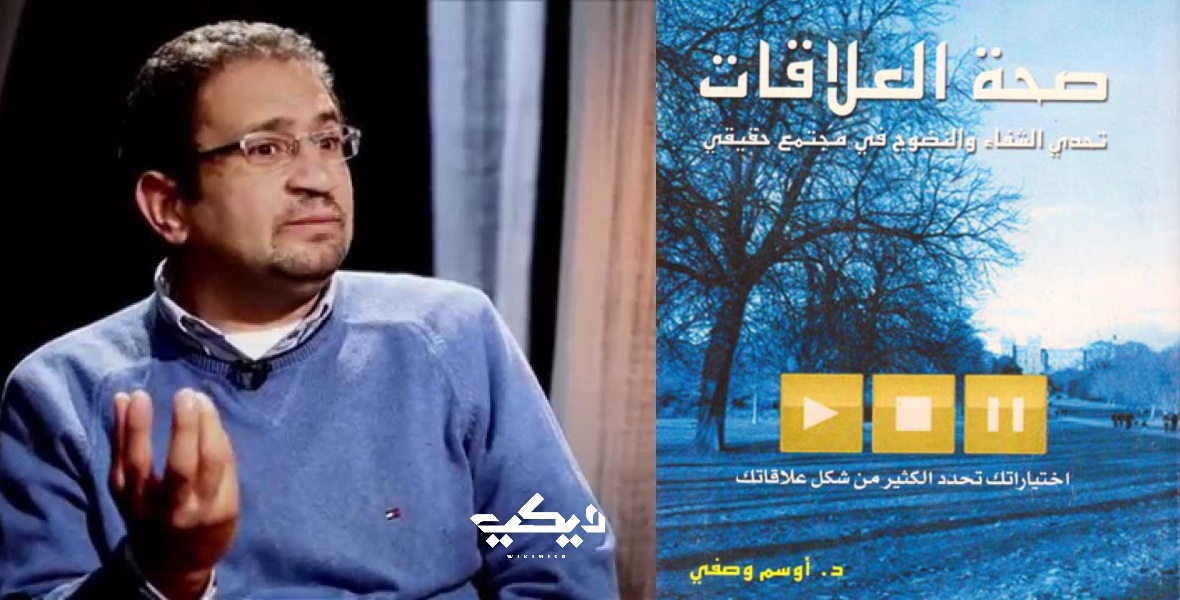

يعتبر كتاب صحة العلاقات تأليف الدكتور أوسم وصفي واحدًا من أهم الكتاب الفارقة في مسارات التعافي الذاتي والتطوير النفسي، التي حظت بشهادات الكثير من القرّاء حول كيفية تغيير هذا الكتاب لنظرتهم إلى الحياة والعلاقات، وإسهامه في الحفاظ على كثير من الأسر والزيجات. حظيَ الكتاب أيضًا بثناء الكثيرين من الأطباء النفسيين والمعالجين وأساتذة المشورة والإرشاد النفسي.

مؤلف الكتاب الدكتور أوسم وصفي، طبيب بشري، وحاصل على ماجستير في الأمراض النفسية والعصبية، ومؤسس مجموعة واسعة من برامج العلاج النفسي والتوعية والتعافي.

بعد أن قدّمنا عرضًا للقسم الأول من كتاب (صحة العلاقات: تحدّي الشفاء والنضوج في مجتمع حقيقي)، نتناول فيما يلي عرضًا للأقسام التالية من الكتاب.

القسم الثاني: الأسرة مدرسة العلاقات

أول اختبار للعلاقات يحدث في إطار الأسرة؛ لذا الأسرة هي مدرسة العلاقات، ومن عندها تبدأ صحة العلاقات. من الأمور التي لا نتشجع لمواجهتها: حقيقة الأسر التي نشأنا فيها؛ ربما لحماية أنفسنا من الألم. فلكي نستطيع العيش والتعايش في هذه الأسر، نقنع أنفسنا أنّ أسرتنا هي أفضل أسرة، وهذا بدوره يشبع غريزة الشعور بالانتماء. ربما يجدي هذا في الطفولة، لكن مع النضح ومرور الأيام، يكون من المهم جدًا أن نلقي نظرةً أكثر واقعية وموضوعية على الأسر التي نشأنا فيها.

الفصل الخامس (صحة الأسرة: كلمة السر في صحة العلاقات)

رؤيتنا الصحيحة للأسر التي نشأنا فيها، من شأنها أن تعطينا بصيرة عن الطريقة التي تعلمنا بها العلاقات. بالتالي، يتناول المؤلف سمات كلّ من الأسرة المضطربة والأسرة السوية. ولا تعني هذه السمات لأيٍ من الأسرتين أنه لا تتوافر أي صفات إيجابية أو سلبية لدى كلٍ منهما. والمعيار النهائي للحكم يكمن فيما تؤمن به هذه الأسرة من قوانين.

الأسرة المضطربة

الأسرة المريضة هي التي تؤمن بقوانين مريضة في حد ذاتها، وتستمر في تطبيق هذه القوانين ظنًا منها أنها القوانين الصحيحة، ومن هنا ينشأ الاضطراب. من أبرز سمات الأسرة المضطربة:

- الانتقاد الدائم والمتبادل، والمقارنات بآخرين. وهو ما ينتقص من الثقة بالنفس.

- عدم الوفاء بالوعد. وهو ما يكسر جو الثقة والأمان في الأسرة. وعند إخلاف الوعد لا تعتبر الأسرة أنّ خطأً ما قد وقع وبالتالي لا يقدّمون اعتذارًا أو وعدًا بمحاولة الوفاء فيما بعد.

- عدم التعبير عن المشاعر، وعدم السماح بهذا. وهذا يجعل الطفل عاجزًا عن التعرّف على مشاعره أو التعبير عنها، وبالتالي يكبتها دون أن يدري كيف يتعامل معها، ممّا يورّطه في اضطرابات نفسية.

- المبالغة في التعبير عن مشاعرهم. مما يؤدّي إلى عدم القدرة على التحكم في المشاعر، بل واستخدام مشاعرهم كمبرّر ليفعلوا ما يريدون، بوعي أو بدون وعي. وهو ما يتسبب في قتل الأمان والاستقرار اللازمين لنمو الشخصية.

- التقليل من قيمة النجاح، والشماتة في الفشل، والافتقار إلى توجيه التشجيع والفرح الجماعي لنجاح كل فردٍ فيها.

- الاحتفاظ بالكثير من الأسرار، بما يعكس وجود إحساسٍ بعدم الأمان وعدم الثقة بين أفراد الأسرة.

- الإساءات لبعضهم بعضًا نفسيًا وجسديًا وجنسيًا.

- تحميل بعضهم بعضا مشاعر الذنب والمسئولية المجحفة والابتزاز العاطفي، وتبادل الاتهامات في ذلك.

- استخدام التخويف والتهديد كوسيلة لفرض السيطرة والنظام، مما يشيع جوًا من الخوف وعدم الأمان، وهذا هو المادة الخام لكثير من الأمراض النفسية والسلوكية، والأب الشرعي للكذب وعدم الأمانة.

- التصرّف بطريقة الأوامر دون شرح وتبرير كأن الأسرة تحوّلت إلى وحدة عسكرية. ويتسبّب هذا في عجز أفراد الأسرة عندما يكبرون عن إتمام المشاريع والمثابرة بسبب فقدانهم الدافع الداخلي.

الأسرة السويّة

الأسرة السويّة هي التي تؤمن بقوانين سليمة، وإذا حدث كسر للقوانين، فلا يتجاوز المر لديها سوى الشعور بأن خطأً ما قد حدث، وسيتمّ علاجه. بالتاي هي أسرة تحاول القيام بوظائفها السليمة. من أبرز سمات الأسرة السوية:

- يسمعون وينصتون لبعضهم بعضًا ويتواصلون مع بعضهم البعض.

- يشجعون ويساندون بعضهم بعضًا مهما كانت الظروف.

- يحترمون ويقدّرون بعضهم بعضًا، ويظهرون هذا في تعاملاتهم اليومية.

- يثقون ببعضهم بعضًا، بما يخلق جوًا من الأمان الضروري للنمو النفسيو العقلي والاجتماعي.

- قادرون على اللعب والمرح والفكاهة معًا، مما يشعر الجميع بقيمته الذاتية ويساعدهم على اكتشاف ذواتهم.

- يشتركون معًا في تحمّل المسئولية، وهو ما ينمّي الشعور بالانتماء للأسرة، ولا يدفعهم للشعور عنه خارجها.

- يفرّقون بوضوح بين الخطأ والصواب، ويعيشون حالة إدراك هذه الفروق، ولا يجدون الحدود بين الخطأ والصواب مهزوزة أو مبهمة.

- لديهم عادات وتقاليد أسرية محترمة يتشاركونها.

- لديهم انتماء ديني وحياة روحية مشتركة.

- يحترمون الخصوصية، ولا يتجسس أفرادها على بعضهم بعضًا، ولا حتى بغرض المحبّة أو الحماية أو الإشراف.

- يقدّرون قيمة تقديم مساعدة الآخرين وخدمتهم. ولا ينعزلون وينحصرون في أنفسهم، ويحرمون ذواتهم من فرصة اختبار النمو والنضج.

- يعترفون بالمشكلات، ويواجهونها بشجاعة، ويقرّون باحتياجهم للمساعدة، ويطلبون المساعدة إذا لم يتمكّنوا من حلّ المشكلة بأنفسهم.

يختم المؤلف هذا الفصل بالتأكيد على ضرورة أن نقوم بتفكيك التعليم الذي تعلمناه خلال نشأتنا في أسرٍ مضطربة. هذا التفكيك للتأسيسات المريضة وإعادة تركيب الجديد السويّ مكانها، يحتاج إلى وقتٍ وصبرٍ ومثابرة، لأن ما تراكم وتعمّقت جذوره عبر السنوات الطويلة والمبكّرة، ليس من السهل اقتلاعه.

الفصل السادس (تجرّأ أن تخرج عن النصّ: الأدوار في دراما الأسرة)

تفتقر الأسر المضطربة إلى “القبول غير المشروط” الذي يمكّنها من تقبّل أفرادها في أدوار مختلفة؛ لذا تفرض سيناريو محددًا يلعب فيه كل فرد دوره المنتظر منه دون أن يخرج عن النصّ. وهذا ما يحدث في كثيرٍ من الأسر، حيث تتوزّع أدوار محددة بحيث يلعب كل فرد دوره بصورة قهرية جامدة، ولا يكون مقبولاً منه أن يخرج عن دوره. وهو ما يؤثر في تكوين شخصية الإنسان، ويملي عليه طريقة تفكير وردود أفعال وسلوكيات وعلاقات في صورةٍ جامدة لا تكاد تتغيّر، ويظل الإنسان محبوسًا داخل ذلك الدور.

ومن هذه الأدوار القهرية:

- دور البطل. وهو غالبًا ما يكون الشخص الذي تعتبره الأسرة فخرها أو التعويض الذي “خرجت به من الدنيا”. يصبح هذا الشخص مدمنا لهذا المديح ومدمنا للعمل والإنجاز، ولا يقبل بأن يعترف بأي ضعف أو احتياج، ولو حتي بينه وبين نفسه؛ لكنه في النهاية يعاني في أعماقه من الخوف الشديد من الفشل.

- دور كبش الفداء. وهو الشخص الذي اعتاد أن يُلامَ دائمًا على كل مشكلات الأسرة، وأن يكون فشله أو مرضه مصدر عارها ومحور اهتمامها، وتستخدمه الأسرة للتغطية على أخطائها وخطاياها. يدمن هذا الشخص الاهتمام السلبي لأن مشاكله وفشله هي ما يجلب له بعض الاهتمام، ولو من خلال الضرب والتعرّض للاعتداء اللفظي والبدني.

- دور المهرّج. وهو الشخص الذي تعلّم أن يستخدم الفكاهة والضحك كوسيلة للتعامل مع الألم والمشاكل. ويوظّف موهبته الخاصة هذه في الترويح عن نفسه وعن الأسرة، فيهرب بهم وبنفسه من الآلام. لا تسمح الأسرة المضطربة للمهرّج أن يُظهر معاناته أو أن يعبّر عنها، ولا أن يكون جادًا أو مسئولاً، وكأنه الطفل الذي عليه أن يظلّ طفلاً إلى الأبد.

- دور الطفل المنسي. وهو الطفل الذي لا يسبب أية مشاكل وليست لديه أية مطالب. وتكون ميزته الإيجابية الوحيدة في الأسرة المضطربة أنه لا أحد يشعر به. يجد هذا الطفل عندما يكبر، صعوبةً في أن يكون وسط الناس أو أن يستقبل الحب والاهتمام، وينزعج إذا سُلّطت عليه الأضواء لأنه لم يعتد أن يكون محلاً للاهتمام، وعليه أن يوسع الطريق للجميع كي لا يتسبب في مشكلة.

- دور الكفيل. وهو دور يكثر تواجده في الأسر المضطربة التي يكثر فيها الشجار والعنف والتهديد بالتفكّك والانفصال. يتمثّل دور هذا الشخص في أن يكفل أو يضمن عدم مواجهة المشكلات وبالتالي الهروب من الألم.

- دور مهدئ العاصفة. وهو الشخص الذي لديه موهبة تهدئة الأمور ومعالجتها بقول الكلمات المناسبة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. وهكذا ينصّب نفسه أو تنصّبه الأسرة مسؤولاً عن حل الصراعات داخل الأسرة، وخصوصًا بين الأب والأم. يعتبر هذا الشخص نفسه مسؤولاً عن مشاكل كل من حوله، وربما عن مشاكل الدنيا كلها.

- دور الشهيد. وهو الشخص الذي يقوم بكل شيء و أي شيء مهما كان، لكي يصلح الأمور في أسرته، ودائمًا ينتهي به الأمر بالخسارة لكي يتجنّب الصراع. يكبر مثل هؤلاء الأطفال بقناعةٍ أنّ حمل مسئولية الآخرين وخدمتهم هو أفضل شيء يفعلونه في الحياة، وأنه لا قيمة لهم إن لم يخدموا الآخرين.

- دور المنقذ. وهو يشبه مهدئ العاصفة، إلا أنه غالبًا ما يتعامل مع الأمور الخارجية، ويجمّل صورة الأسرة أمام العالم الخارجي، ويغطي مساوئها وفضائحها. غالبًا ما يكون هذا الشخص لبقًا ولديه مهارات اجتماعية قوية. يكبر هذا الشخص مقتنعًا بأن المظهر أهم من الجوهر، وينكر الحقائق المؤلمة، ويعتمد على المظاهر الخارجية.

- دور الناقد. يحاول الشخص صاحب هذا الدور أن يهرب من الألم والمعاناة داخل الأسرة، بأن يفصل نفسه عنها وينظر إلى الأسرة من فوق، ويدينها، ويحكم عليها محاولاً أن ينفصل عنها.

الأكيد فيما يخصّ هذه الأدوار، أنها لا تُلعب بتلقائية ومرونة باختلاف المواقف، وإنما يحاول كل واحدٍ أن يلعب الدور الذي ينجح فيه، ويساعده في الحصول على الحب والقبول. وهنا يكون الدور هو ما يملي على الشخص تصرفاته ومواقفه وأفكاره، ويصبح هذا الدور قيدًا من الضروري أن يتحرّر منه إذا أراد أن يتصرّف على طبيعته.